一、基本情况

安徽国防科技职业教育集团是安徽省教育厅批准2008年成立的。牵头单位是安徽国防科技职业学院,现有高职3所、中职8所、63家、行业协会3个、政府人力资源机构5家、科研机构3家,集团内学生人数有38172人。

二、主要经验和做法

(一)集团管理机构与运行机制建设

1.建立集团管理体系与架构。

职教集团实行“理事会”的管理模式。各理事会成员单位共同遵守《安徽国防科技职业教育集团章程》,明确各成员单位之间的权利与义务;理事会下设秘书处和四个工作委员会(人才培养工作委员会、继续教育工作委员会、科技合作工作委员会、文化交流合作工作委员会)。秘书处设在学院校企合作办公室,负责理事会议决定的贯彻与落实。

2.构建紧密型“校校合作”管理模式。

对各联合办学单位实行统一的管理与考核,实行“六统一”:统一招生、统一就业推荐、统一对外宣传、统一专业人才培养方案、统一学生管理制度、统一工作质量标准。即集团内各中职学校按照统一的宣传方案开展招生宣传,由学院牵头共同制定教学文件与质量考核标准,就业信息共享。

学院为此专门编制了指导中职办学的《中专管理手册》,手册涵盖教学、学生管理、后勤、安全等各方面,学院中专部据此对各办学单位进行管理与考核。学院中专部负责审核各校年度工作计划,每月召开校长例会,通报情况,研究布置重要工作;严格实行期初、期中、期末“三大查”,即组织学院教学、后勤、保卫及学生管理相关部门对各校工作进行综合检查;中专部还每周安排对各校进行1至2次的晚自习检查,每学期组织开展校际间的专业技能比赛、校际交流比赛及联谊活动。

3.在集团内实现资源共享与信息互通。

一是共享职业教育改革成果。集团将多年来在职业教育探索与改革中积累的经验与做法毫不保留地传输给了各校,有效地提高了各校的教育教学水平,确保了人才培养质量。二是共享校内外实训基地。集团一方面支持各校根据专业实际,加大自身实训条件建设;另一方面对各校实训基地建设给予物质上的帮助,先后支持相关学校设备230多万元;同时将集团的实训基地向各校开放,满足学生部分实训需要;集团内企业也能按协议接纳学生进行生产性顶岗实习。三是共享师资队伍。学院经常组织各校教师来校进行观摩教学,或开展教学研讨,编印了集团内通用专业课校本教材;集团内师资力量有序流动,很好地满足了教学的需要。四是共享招生就业信息资源。集团统一制定招生宣传方案,各校共同组织实施,学生根据专业统一分配至各校;就业信息在集团内公开,学生共享。四是共享图书资源。集团内师生均能平等享用学院优质图书资源。

(二)积极探索技能型人才培养模式

1.集团以“行业指导、校企合作、分类实施、形式多样”为原则,通过“校企合作、校校联动”的方式构建多种形式的人才培养模式。

2.根据专业大类建立专业群理事会,搭建校企合作育人平台。

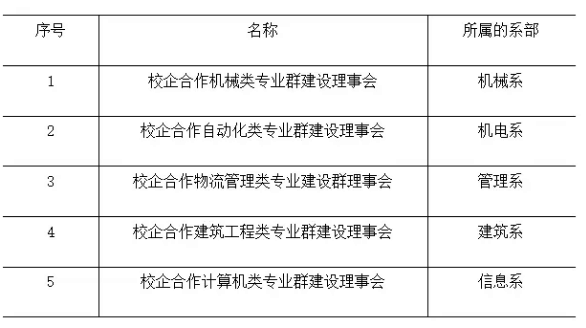

为了即时引进企业的新技术、新工艺,重组课程结构,修订核心课程标准,更新教学内容,引导课程建设与改革,由安徽国防科技职业学院牵头,集团内院校和企业专家共同成立五个专业建设委员会,对专业建设进行指导。通过专业群理事会的召开,专业教师与企业的专家共同探讨,校企共同制订人才培养方案,编写校企合作教材和实训指导教程,加强教学内容的针对性和实用性。学院共成立5个专业理事会。见下表:

构建“工学结合,‘订单式’,中高职有机衔接‘3+2’等培养模式,增强人才培养工作的针对性和实效性。为深化教育教学改革,改进人才培养模式,促进校企合作、校企融合共同开展人才培养,提高毕业生的就业竞争力和就业质量,学院和四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司等集团内企业签约建立9个“订单”冠名班和一个中高职衔接班。

3.探讨“双元制”,组建专业共建班,提高人才培养质量。

为培养和提高学生职业技能探索出一条有效的途径和方法,探索“校企双制”,校企联合培养高技能人才,在与企业签订校企合作协议的同时,校企共同制订人才培养方案,共组师资队伍。学校与企业按照共同的培养目标,联合制定培养课程和计划,实施一体化课程体系,推动产教学三位一体,实现校企紧密对接。实现从学生到现代产业工人身份的转变,搭建起技能人才培养的快车道。采用弹性学制和学分制,学院和具有企业优质资源的教学集团在学院组建校企合作班。

4.突出应用性、实践性的原则。

根据集团内企业的新技术、新工艺,重组课程结构,修订核心课程标准,更新教学内容,引导课程建设与改革。专业教师与集团内企业的专家共同编写校企合作教材和实训指导教程,加强教学内容的针对性和实用性。在教学模式方面,充分利用集团内部企业资源,校企共建生产性实训基地,把课堂搬进企业,让学生有充分的教学课时在真实的职场环境中实训,施行“教、学、做一体化”。实现学校与企业的“紧密对接”,学生毕业与上岗“有效过渡”。

5.“走出去、引进来”。

定期选派专业教师到集团内企业下厂锻炼,提高教师的技能水平,同时,引入企业的能工巧匠参与教学,形成稳定的专兼职教师团队。

6.培养军工文化和职业道德。

根据职业资格标准和行业技术标准,构建学生质量评价体系,同时融入军工文化精神和职业道德。培养具有“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”军工精神的高技能人才。